- 最新文件

- 2026年 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1964年 1954年

......

2025年5月19日,国家税务总局网站再曝光3起骗享税费优惠偷税案件,其中,2起涉及虚假研究费用加计扣除,1起涉及骗享小微企业优惠,值得深入研究,并引发更多思考。

具体案例和相关思考如下:

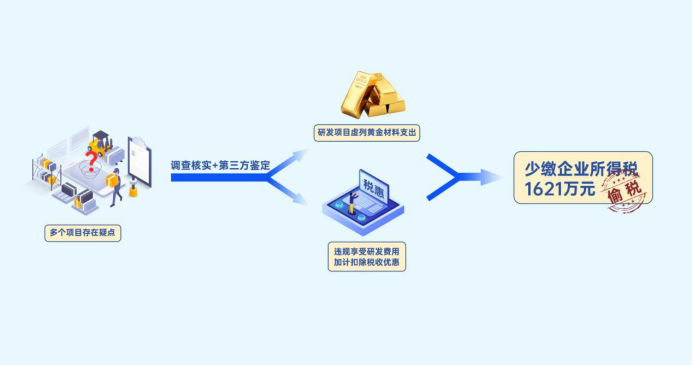

案例1:“不知所踪”的黄金研发投入——深圳金斯达应用材料有限公司虚列研发费用 偷税真相

近期,国家税务总局深圳市税务局稽查局根据税收大数据及相关涉税线索,依法查处深圳金斯达应用材料有限公司违规享受研发费用加计扣除税收优惠偷税案件。经查,该公司通过在研发费用中虚列黄金材料支出等手段进行虚假纳税申报,违规享受研发费用加计扣除税收优惠,少缴企业所得税1621.16万元,同时该公司还存在其他少缴税款行为。针对其违法事实,稽查部门依法作出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计3618.15万元的处理处罚决定。

8000余万元的黄金投入研发后“不知去向”

前期,深圳市税务局稽查局通过税收大数据分析发现,深圳金斯达应用材料有限公司研发投入巨大,远超同行业正常水平。对此疑点线索,检查人员比对了企业申报数据、财务资料、进销存数据等,发现该公司在检查所属期内“研发费用——直接材料”科目中有列支金额8000余万元的黄金投入,既没有对应的成品产出,也没有相应的废料回收等记录。

针对上述疑点,检查人员初次约谈了时任该公司法定代表人张某,但其辩解称8000余万元黄金因提纯原因已损耗。

根据常识,黄金是自然界中化学稳定性极高的元素,容易提纯,且黄金具有货币属性,价值高、流通性强,本案中涉及的8000余万元黄金并非小数目,因为提纯工序而损耗如此大,确实让人难以理解。更可疑的是,既然损耗这么大,该公司还在每个研发项目都列支了黄金费用,这些研发项目真的全部需要黄金投入吗?检查人员不禁产生疑问。

“黄金因提纯损耗”的主张不攻自破

根据企业提供的账簿和发票,检查人员发现有两家黄金提纯机构曾在三个年份内先后为该公司提供黄金提纯服务。为查证该公司黄金研发提纯损耗情况,检查人员依法向这两家机构分别开具并送达《税务协助检查通知书》。

从两家提纯机构的反馈情况来看,第一家机构曾收到该公司金料提纯加工折足重量为130余万克,经过加工提纯后基本无损耗,返回该公司大体等重的黄金,共收取提纯工费(含损耗)517313元;另一家机构曾收到该公司黄金料30余万克,经过加工提纯后,返回该公司大体等重的黄金,收取提纯工费(含损耗)171760元。

这两家机构的提纯反馈基本印证了检查人员的判断,即黄金的提纯损耗低,与企业声称的巨额黄金损耗明显不符。

公司报表既然显示黄金产生这么多损耗,过程中应该“有迹可循”,企业是否有相关佐证材料?但检查人员在该公司提供的研发项目相关资料和账簿凭证中,并未找到企业研发成品、研发废料的相关记录。同时,企业也无法提供相关证据。该公司主张的大量黄金提纯损耗根本无法自圆其说。

证据链条揭开偷税“面纱”

黄金损耗的理由“站不住脚”,那这么多黄金是否是“真金白银”的投入呢?

经过对该公司30余个研发项目逐一分析,检查人员发现该公司有多个项目存在用金疑点,部分项目在研发过程中未有使用黄金的流程。同时,结合第三方鉴定机构出具的项目鉴定结果,稽查局最终查实该公司有17个研发项目存在虚列黄金材料支出、违规享受研发费用加计扣除税收优惠问题,共少缴企业所得税1621.16万元。此外,在检查过程中发现该公司还存在其他少缴税款行为。

检查人员再次约谈了公司法定代表人张某,并对其进行了普法教育,告知其相应可能产生的法律责任。张某在检查人员出具的各项证据面前,仍然拒绝承认相关违法事实,且无法给出合理理由。但在确凿证据面前,该公司的违法行为无所遁形,终究难逃法律惩处。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定:纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

深圳市税务局稽查局对深圳金斯达应用材料有限公司相关违法行为定性为偷税,依法作出追缴税款、加收滞纳金并处罚款的处理处罚决定。

二、揭开研发费用“打水漂”背后的偷税玄机——嘉善景盛混凝土制品有限公司骗享研发费用加计扣除税收优惠偷税案件

近期,国家税务总局嘉兴市税务局第一稽查局依法查处了嘉善景盛混凝土制品有限公司骗享研发费用加计扣除税收优惠偷税案件。经查,该公司通过虚构研发项目等手段进行虚假纳税申报,违规享受研发费用加计扣除税收优惠,同时存在隐匿销售收入的违法行为,少缴增值税、企业所得税等税费307.91万元。针对其违法事实,嘉兴市税务局第一稽查局依法作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计609.14万元的处理处罚决定。目前,涉案税费款、滞纳金及罚款均已追缴入库。

经年累月投入研发费用,研发场所却“人物两空”

嘉兴市税务局第一稽查局通过税收大数据分析,发现该公司在检查所属期内累计申报研发费用加计扣除607.19万元。但经专利检索及分析系统查询,该公司在2019年后就再未公开过专利成果。

经进一步分析,税务稽查部门察觉到了一些问题:一方面,水泥制品属于传统成熟工艺,核心技术基本标准化统一化,在传统技术层面的创新空间较为有限,大规模研发需求较小,该公司如此大手笔的研发费用投入,是否过于“豪气”?另一方面,结合相关科技统计年鉴来看,近年来该公司研究与试验发展经费及其投入强度远高于同行业,但却没有任何技术成果产出,这样拿着大额资金“打水漂”,是否合理?

为弄清真相,检查人员前往该公司实地调查。在查看生产经营场所时,检查人员原计划重点检查研发部门工作情况,却发现“研发办公室”房门紧闭。当检查人员提出查看该办公室时,该公司法定代表人王某称钥匙持有人在外地出差,无法开门。但检查人员在路过窗口时却注意到,屋内并没有类似研发仪器的设备存在,这令检查人员疑窦顿生。

面对王某的推辞,检查人员再三要求,并向其讲明不配合税务机关调查可能导致的后果,最终说服其取来了备用钥匙。检查人员进门后惊讶地发现,研发办公室里堆放的均是打印机等杂物,并无日常使用痕迹。对此,王某辩解称,研发人员也负责销售业务,平时工作繁忙用不上这里。

既然研发费用稳定投入,研发场所却无人无设备,那该公司的研发活动属实吗?

带着上述疑问,检查人员向王某进一步了解研发设备情况,但其却坚称该公司的研发活动都是在生产线上展开,并没有专属的研发设备,也不经常开展研发活动。

研发项目迟迟无成果,“假台账”“伪创新”露出端倪

为进一步核实王某所述情况,检查人员依法从该公司调取了账簿凭证和研发资料,深入分析研发台账后,发现检查所属期间该公司只登记了两个研发项目。这两个研发项目内容高度相似、时间首尾相连,年均投入研发费用超过200万元,却始终没有任何研发成果,甚至连阶段性报告或结题报告都没有。

投入大量研发费用,却没有形成一份书面成果,那是否在改进生产上有所体现呢?

检查人员仔细分析了该公司的混凝土配料表,发现其确实在按研发项目立项确认书上的配料表开展生产,根据项目介绍,该公司的创新工作主要是在传统配料表的基础上添加不同剂量的减水剂。且根据账簿凭证记载,该公司使用的减水剂均购买于湖州某化工企业,从入库到被领用,未经过任何加工或研发工序。

据现有资料可知,减水剂是一种常用的混凝土外加剂,可以减少原材料用量,提高混凝土强度,缩短其干燥时间。该公司使用的减水剂属于市场上已经成熟、普遍的产品,并非自行研发的新型减水剂。由此可判断,该公司所称的研发创新不过是其编造的谎言!

“偷税”套路被勘破,违规享受税收优惠终遭处罚

综合上述疑点证据,检查人员对法定代表人王某进行了询问,随着多个问题被指出,王某难以自圆其说,最终承认,所谓的研发项目就是在混凝土生产配方中添加减水剂,并没有真实的研发活动。该公司虚构研发项目,就是为了违规享受研发费用加计扣除税收优惠,从而少缴企业所得税,同时便于将来申请高新技术企业。

《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)第一条规定,研发活动是指企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动。该公司上述活动不具有创新性,不属于研发活动,相应费用不能税前加计扣除,税务部门据此要求其调增应纳税所得额共计607.19万元。

除上述违法行为外,检查人员还发现该公司通过个人账户收取销售款,经过与银行流水进行比对,确认了该公司隐匿销售收入316.88万元的违法事实。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定:纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

国家税务总局嘉兴市税务局第一稽查局依据法律规定,对嘉善景盛混凝土制品有限公司的税收违法行为,作出追缴税款、加收滞纳金并处罚款的决定。

三、13份可疑的发票——撕开力软信息技术(苏州)有限公司违规享受 小微企业税收优惠的真实面纱

近期,国家税务总局苏州工业园区税务局稽查局依法查处了力软信息技术(苏州)有限公司偷税案件。经查,该公司在没有真实业务交易的情况下,接受虚开的13份增值税普通发票并在企业所得税税前列支,违规享受小型微利企业所得税优惠政策,少缴企业所得税78.27万元。针对其违法行为,苏州工业园区税务局稽查局依法作出追缴税款、加收滞纳金并处罚款,共计177.57万元的处理处罚决定。目前,涉案税款、滞纳金、罚款均已追缴入库。

诸多“巧合”的13份发票是真是假

前期,苏州工业园区税务局稽查局根据公安机关线索,结合税收大数据综合分析发现,力软公司取得的13份增值税普通发票十分可疑。发票的开具方上海允乂网络科技有限公司等3家公司,成立时间相隔不超过1个星期,其开票时间为同一天,开具发票的品名均为“*信息技术服务*软件服务费”,且其中2家开票方同一注册地址。

检查人员进一步检查发现,这3家开票方几乎同一时间因“开业后自行停业连续六个月以上”被市场监督管理部门处罚,并在2个月之后被吊销营业执照,这样的情形显然不是正常企业的经营状态。

3家公司真的给力软公司提供了“信息技术服务”?提供了服务后为何“恰好”在同一天开具发票?开完发票后短时间内又如此巧合地同时进入“停业”状态?这到底是“巧合”还是“早有预谋”?

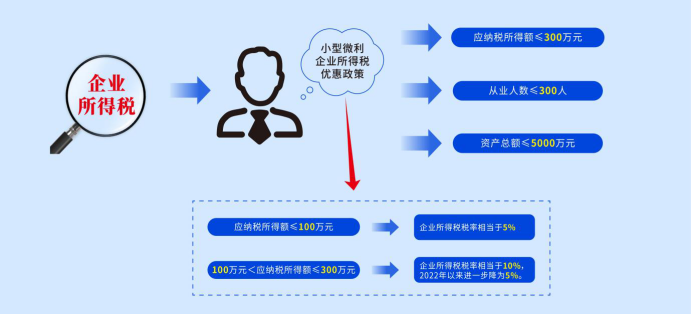

经检查人员对力软公司的纳税申报表进一步分析,发现该公司当年企业所得税应纳税所得额是288.43万元。根据享受小型微利企业所得税优惠政策相关规定,“小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。”那么,力软公司接近“优惠限额”的年度应纳税所得额是否存在人为调整以骗取享受优惠资格?13份发票的背后存在真实业务交易吗?检查人员不禁疑问。

长达三年多的应付账款为何迟迟不付

结合前期的分析,检查人员依法约谈了力软公司的代理记账会计,请其提供相关材料配合检查。在该公司提供的生产经营相关材料中,检查人员既没有找到其与3家开票方签订的业务合同,也没有找到发票显示的信息技术服务所需的项目计划书、运维手册或用户手册等资料,更没有发现任何与业务相关的沟通佐证材料。仅有的发票和记账凭证并不足以证明业务真实存在。

为了进一步弄清楚事实真相,检查人员又从资金流向入手。该公司的记账凭证显示这13份发票价税合计120.01万元一直挂账“应付账款”科目,同时经核对该公司的银行对公账户流水明细,未发现其向3家开票方支付过款项,截至接受检查时,长达3年多的上述款项还处于“未付款”状态。种种迹象表明,力软公司取得的这13份发票涉嫌虚开。

违规享受税收优惠的做法得不偿失

检查人员按照法定程序对力软公司的法定代表人李某进行约谈,并向其讲解税种管理、申报缴纳、财务核算、税收征管等相关规定。在完备的证据面前,李某不得不承认,公司在没有发生真实业务的情况下,通过支付“开票费”的方式取得了这13份增值税普通发票,入账“主营业务成本”,在企业所得税税前违规列支,从而减少应纳税所得额以骗取享受优惠资格。

该公司本应适用25%的企业所得税税率,却在申报年度违规享受小型微利企业所得税优惠政策,即“年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按5%的实际税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按10%的实际税率缴纳企业所得税(2022年以来进一步降为5%)”,以达到少缴企业所得税的目的。然而,这一行为最终仍未逃过税务部门的查处。

根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第十二条规定,企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票,以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证,不得作为税前扣除凭证。力软公司取得虚开的增值税发票属于上述规定中的情形,税务部门据此要求其调增应纳税所得额120.01万元,并依法要求其补缴企业所得税78.27万元。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款:纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

苏州工业园区税务局稽查局依据法律规定,对力软公司的违法行为,作出追缴税款、加收滞纳金并处罚款的决定。同时,将其涉嫌虚开发票有关线索移送公安机关进一步侦查。

案例启示

一、上述案例,有哪些启示?

答:骗享税收优惠,特别是骗享研发费用加计扣除、小微企业优惠,是当前税务稽查打击的重点。

二、研发费用加计扣除,要关注哪些风险?

答:要重点关注:

(1)有大量材料投入,却没有对应的成品产出,也没有相应的废料回收等记录;

(2)长期有大额研发支出,却没有相关的研究成果;

(3)研发部门没有人员、工时记录,没有研发设备,等

三、税务检查的方法,有哪些突破?

答: 在此类案件中,税务机关除传统的数据分析、检查账簿、凭证外,又进行了实地检查、资金检查,还对相关业务单位发函,责成协助调查;更通过第三方鉴定机构出具的项目鉴定结果,进行案件的查证。

这些检查方法的重大突破,对虚报研发费用加计扣除,形成了强大震慑!

案例启示作者:税参 (注册会计师 税务师 律师 资产评估师)